管理者挨拶

春野町の本当にのどかな田園風景の中にグループホーム萠はあります。

春には裏山いっぱいに桜の花が咲き、ピンクに染まった風景は最高の贈り物です。また、隣には保育園があり元気に走り回る姿に活力をもらい、可愛い笑い声に癒しをもらって四季折々に交流を持って楽しんでいます。

入居者様9 名と小規模である特徴を生かして、職員一同入居者様に寄り添い、一人一人を尊重し心穏やかに過ごしていただけるようにお手伝いさせて頂きます。

認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

【グループホーム萠]の運営規程

第1条

社会福祉法人やわらぎが運営する認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)が行う認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

第2条

要介護・要支援(要支援2) 認定を有する認知症高齢者(以下「入居者」という)の人格を尊厳し、健康でその人らしく自由にのびのびと、安らいだ家庭的共同生活が出来るよう、介護援助することを目的とする。

(運営の方針)

第3条

事業所の職員は、入居者の歩んで来た此れまでの人生を充分に理解し、個性を活かした介護計画を、家族の同意のもとに作成し、生活の質の向上に努め、おだやかで充実した日常生活が営まれるよう心掛ける。

2 2ヶ月に1回程度、家族又は家族代表者との面談会(家族会、第2日曜日、8月および12月等は第1日曜日になることあり)を持ち、相互の理解に努めサービス向上に役立たせる。

3 関係市町村地域の保健、医療福祉サービスとの連携をはかり総合的なサービス提供に努める。

(事業所の名称等)

第4条

名称及び所在地は次の通りとする。

名称:グループホーム萠

所在地:高知県高知市春野町西分2401-2

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第5条

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。

- 管理者 1名(介護従事者兼務)

管理者は、事業所従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - 計画作成担当者 1名(介護職員兼務)

計画作成担当者は、個々に応じた(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下「ケアプラン」という。)を作成し、生活の質の向上に努める。 - 介護従事者 常勤換算6名以上

介護従事者は、管理者と共に、入居者の精神及び身体状況が常に平常に保たれるよう、ケアプランに基づき、生活介護援助に努める。

(事業所の定員)

第6条

事業所の、入居者定員は9名とする。

(事業所の介護サービス内容)

第7条

日中の時間帯は入居者に対し、介護職員3:1で介護援助に当たり、24時間体制の介護援助を行う。(夜勤時間帯は、常時1名配置)

-

2.入居者の状態、状況に応じ洗濯、食事の支度、買い物等、通常の家庭生活が営まれるよう心がける。

- 常用薬の服用管理を行う。

- 体温、血圧、脈拍等、家庭で行う一般的管理を行う。

3.各自の個性、趣味を活かした、アクテイビティーを充実させ、生活の質を高める。

4.健康管理に配慮する。

5.地域社会との連携に努め、地域行事等にも参加し、社会性が失われないよう心がける。

6.家族との連絡を密接に行い、入居者と家族との絆が失われないよう心掛け、運営に対し協力を得るよう努める。

7.入居者の人格を尊厳する為に特に言葉使いに重点を置く。

(ケアプランの作成等)

第8条

サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別にケアプランを作成する。

2 ケアプランの作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、ケアプランの内容を説明し同意を得て交付する。

3 施行経過状況についての評価を行なう。

(利用料その他の費用の額)

第9条

入居者が1ヶ月に負担する介護保険対象利用料は、厚生労働大臣が定める基準額とし、法定代理受領サービスであるときは、各利用者の負担割合に応じた額とする。

2 介護保険対象外料金として、入居者が入居時及びlヶ月に負担する金額は、事業所が定める下記の料金を入居時に家族の同意を得て、徴収する。

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| ① 入居一時金(敷金) | 50,000円 | (注)退去時において入居者の責任上、修繕及びクリーニングの必要が生じた場合はこれを差し引き残額があれば返金する。 |

| ② 家賃 |

39,000円(日額1,282円) 38,000円(日額1,249円) 36,000円(日額1,184円) |

(注)

|

| ③ 水道光熱費及びゴミ収集費 | 22,000円(日額723円) 内訳:光熱水費 19,000円、ゴミ収集費 3,000円 |

(注)外泊日数、入院日数に関係なく、退居しない限り、全額支払。途中入居時は、日割り計算。途中退居時は、入居者が所用品を運び出した日を以って退居日とし、日割り計算をする。 |

| ④ 食材料費 | 1,000円/日 (朝250円, 昼400円, 夕350円, おやつ代含む) |

(注)外出・外泊中の食事代は、前もって連絡があった場合と、入院中は徴収致しません。 |

| ⑤ 個室内の電気使用料 | 実費(メーター計) | 夏季、冬季はエアコンを使用するため他月よりやや高めとなる。 |

| ⑥ その他 | 日常生活に係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度、入居者又はその家族に説明し、同意を得たものに限り、徴収する。 | |

(入居に当たっての留意事項)

第10条

- 事業所への入居にあたっては、主治医の診断書等に基づき、認知症状態であることを確認する。又、入居者及び家族は、入居者の能力や健康状態等、情報提供に協力を依頼し、状態等の把握に努める。

- 入居者が入院治療を要する場合は、病院又は診療所を紹介する。

- 他の入居者やその訪問者及び事業所の職員の権利を不当に侵害しないこと。

- 入居者が専門医及び協力病院以外での受診をする場合は原則として職員対応となっているが、当日のグループホーム内の状況によってはやむを得ず、ご家族協力をお願いする場合がある。

- 面会時間は原則として、8:00~20:00 迄とする。面会は、入居者又は家族の同意のもと、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。宿泊に関しては、日数を含め、相談に応じる。面会・宿泊は、感染症予防対策のため、中止となる場合がある。

- 敷地内禁煙とする。

- 寝具、家具、備品等については、(現在使用している物可) すべて本人持参。(居室での転倒事故防止の為、家具の持ち込みは最小限)

- 現金や貴重品については、最小限とする。日常生活に必要な金品等については、原則として個人管理とし、入居者様やご家族(代理人)からの申し出があった場合のみ、金品管理規定に基づき、事業者が預かる。

- 入居者の退去について、次に該当する場合は入居者に退居してもらう場合がある。

- イ 介護認定が要支援1か非該当となった場合。

- ロ 不穏状態が激しく、状態が変化し共同生活は不適当と考えられる場合(医師の診断を基に判断を行う)。

- ハ 常時医療が必要となり、ホームでのサービス提供が困難となった時。

- 入居者の緊急時(入院等)において、必要上、保険証のコピー、薬剤情報提供書等の個人情報を救急隊員等へ手渡すことを認める個人情報使用同意書に署名・捺印して下さい。

(苦情処理)

第11条

入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、受付窓口を設置する。苦情を受け付けた場合はすみやかに対応し記録を残す。

(事故発生時の対応)

第12条

入居中に、事故が発生した場合は、緊急連絡網に従って、管理者、事業者及び入居者の家族、市町村関係者等に、連絡報告するとともに、緊急時マニュアルに添つて冷静、迅速な対応をし、記録に残す。当ホームの責任に関する事故に対しては速やかに賠償を行う。

(身体拘束)

第13条

入居者の行動に関しては、制限を行なわない。身体拘束に関しては、管理者を含む複数の介護従事者が身体拘束3原則(緊急性、代替性、一時性)をもとに、検討した結果、必要と判断した場合は、家族に説明し、同意書に署名・捺印を受け、行うこととする。

(衛生管理)

第14条

入居者の共同生活を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し常に衛生管理に留保する。

(秘密の保持)

第15条

事業者は業務上知り得た契約者、利用者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文章(情報提供同意書)により同意がある場合に限り、第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対して秘密を守る。

2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

(非常災害対策)

第16条

事業所内での消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、非常時における家族及び外部との緊密な連絡をとれるよう24時間体制で職員が携帯電話を身につけ、被害を最小限にとどめるよう心がけると共に、避難誘導の訓練を行う。

2 管理者を防火責任者とし、火元責任者は当日の当直者とする。

- 基礎訓練(消火・通報・避難)を年2回以上実施し、随時シュミュレーションを行い、定期的に見直し日々研鑽する。

- 入居者を含めた総合訓練を年2回以上実施する。

3 火災危険防止のため常に各部屋の危険物、要因物のチェックを行う。

4 防災設備(消火器を含む)の点検は専門業者に委託し非常災害用品・飲食料の点検、整備は自主防災組織(防災管理者、リスク・教育委員会)が中心になって行う。

5 介護従事者は火災や災害時を想定し、入居者に対する責任分担を決めて対応する。

6 火災通報装置前に消防署通報番号及び通報項目を明記する。

7 事業所において、大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生しても事業を継続できるよう、事業継続計画(BCP) を策定し、研修・訓練の実施等を年2回以上行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第17条

定期的に虐待防止検討委員会を開催し、虐待の早期予防・早期発見に努める。虐待防止の責任者は管理者とする。また、虐待防止のための指針を整備し、職員に対して定期的な教育(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には虐待防止のための研修を実施する。

2 虐待等が発生した場合は、市町村への報告を行う。

(その他運営に関する留意事項)

第18条

従事者の質的向上を図るため随時研修の機会を設ける。

② 採用内定時に他の事業所にて実務研修をする場合もある。

③ 業務に支障のない範囲内で職員が研修会等に出席し専門性を身につける。

2 職員は業務上知り得た入居者又は家族の秘密、個人情報を保持する。

3 事業者は、職員が退職した後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容に明記する。

4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は「社会福祉法人やわらぎ」の理事会が定めるものとする。

(運営推進会議)

第19条

- 運営推進会議の目的

地域との連携を深め、地域に開かれたサービスとして質の確保、向上を図っていくことを目的とする。 - 構成員

入居者、入居者家族、地域住民代表者、市町村職員又は地域包括支援センター職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有する人、法人代表者、管理者等 - 開催日程

原則として2ヶ月に1回開催する。入居者又は家族の同意のもと、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 - 県社協による外部評価を受ける代わりとして、年1回以上、運営推進会議において第三者評価(自己評価及び外部評価)の実施を行う。

(付則)

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

この規程は平成16年2月21日から施行する。

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

この規程は、平成24年2月10日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

この規定は、平成28年3月22日から施行する。

この規定は、平成28年12月1日から施行する。

この規定は、令和5年7月1日から施行する。

この規定は、令和6年6月1日から施行する。

理事長 中村淑子就任

痴呆対応型共同生活介護 開始

介護予防認知症対応型共同生活介護 開始

初期加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

医療連携体制加算Ⅰ(ハ)

協力医療機関連携加算

入居者の入院期間中の体制

科学的介護推進体制加算

生活機能向上連携加算Ⅱ

栄養管理体制加算

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ

退居時情報提供加算

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する事を目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

(イ)認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム萠)

(ロ)老人デイサービス事業

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人やわらぎという。

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を高知県高知市春野町西分2401番地2に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、各年度の総額が金10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

2 評議員会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(権限)

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印することができる。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上8名以内

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第22条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長、その他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

(招集)

第25条 条理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)高知県高知市春野町西分字東内堀2401番2所在の

グループホーム萠敷地(787.45平方メートル)

(2)同所字同2401番地2所在のグループホーム萠の建物(木造鋼板ふき平家建)1棟(216.74平方メートル)

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続を取らなければならない。

(基本財産の処分)

第29条 基本財産を処分し、又は担保にしようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、高知市の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、高知市の承認は必要としない。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第7章 解散

(解散)

第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財産法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、高知市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を高知市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第39条 この法人の公告は、社会福祉法人やわらぎの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 中村淑子

理 事 市川高子

〃 下村満男

〃 楠瀬祐二

〃 永井歌子

〃 横山愛子

監 事 松尾亘孝

〃 橋本充好

平成15年3月14日 設立

附 則 この定款は知事の認可のあった日から施行する。

(平成15年9月1日)

附 則 この定款は知事の認可のあった日から施行する。

(平成15年12月12日)

附 則 この定款は知事の認可のあった日から施行する。

(平成17年10月4日)

附 則 この定款は知事の認可のあった日から施行する。

(平成17年12月1日)

附 則 この定款は知事の認可のあった日から施行する。

(平成21年4月30日)

附 則 この定款は平成29年4月1日から施行する。

附 則 この定款は平成29年12月13日から施行する。

附 則 この定款は平成30年11月14日から施行する。

附 則 この定款は令和1年12月9日から施行する。

(目的及び意義)

第1条 この基準は、社会福祉法人やわらぎ(以下「この法人」という。)の定款第6条、8条及び第21条の規定に基づき、委員、役員及び評議員の報酬並びに費用弁償(以下「報酬等」という。)に関する支給基準を定めたものである。

(定義等)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員とは、評議員選任・解任委員会の委員をいう。

(2) 役員とは、理事及び監事をいう。

(3) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。

(4) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。

(5) 評議員とは、定款第6条に基づき選任される者をいう。

(6) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。

(7) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)、日当の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)

第3条 この法人は、委員、役員及び評議員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。

3委員又は常勤理事で使用者としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。ただし、正規の勤務時間外に開催される理事会等に出席した場合は、非常勤理事に準じて報酬を支給する。

(報酬等の額の決定)

第4条 この法人の全理事の報酬総額は、年間600万円以内とする。

2 この法人の全監事の報酬総額は、年間10万円以内とする。

3 各々の常勤理事及び常勤監事の報酬月額は、別表「常勤理事及び監事俸給表」及び別記1に定める区分により評議員会において決定するものとする。

4 各々の非常勤理事及び非常勤監事の報酬は、別記2「非常勤理事の報酬」及び別記5「非常勤監事の報酬」に定める額とする。

5 各々の評議員の報酬は、別記3「評議員の報酬」に定める額とする。

6 各々の委員の報酬は、別記4「評議員選任・解任委員の報酬」に定める額とする。

(費用弁償)

第5条 この法人は、委員、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。

2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は通勤費支給基

準に準ずる。

3 委員、役員及び評議員には、出張に要する旅費(宿泊費を含む)を、出張旅費基準に準じて出張費として支給することができる。

(報酬等の支給日)

第6条 常勤役員の報酬等(旅費を除く)は、毎月末日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日に当たる場合は、翌営業日に支払うものとする。

2 委員、非常勤役員及び評議員の報酬等及び常勤役員の旅費は、必要の都度支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第7条 報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出があった立替金等を控除して支給する。

(公表)

第8条 この法人は、この基準をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この基準の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(補足)

第10条 この基準の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則

この基準は、平成29年 5月11日(定時評議員会の議決日)から施行する。

この基準は、平成29年11月16日(評議員会議決日)から施行する。

この基準は、改正し、令和 5年 6月 14日(定時評議員会の議決日)から施行する。

この基準は、改正し、令和 5年 12月 14日(定時評議員会の議決日)から施行する。

報酬等支給基準別表

別表 常勤理事及び監事俸給表

号 年額(円)

1号 400万円以内

2号 12万円以内

3号 10万円以内

別記1 1号に該当する役職 理事長

2号に該当する役職 管理者(理事)(グループホーム萠)

3号に該当する役職 監事

別記2 非常勤理事の報酬

理事会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

評議員会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

別記3 評議員の報酬

評議員会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

別記4 評議員選任・解任委員の報酬

評議員選任・解任委員会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

別記5 非常勤監事の報酬

理事会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

評議員会出席の都度、謝金として一人一律金3,000円

認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

重要事項説明書

認知症対応型共同生活介護サービス・介護予防認知症共同生活介護サービスを提供する事業者について

| 事業者名 | 社会福祉法人 やわらぎ |

|---|---|

| 代表者氏名 | 小松 高子 |

| 事業者所在地 | 高知県高知市春野町西分2401-2 |

| 電話番号 | 088-894-6800 |

| FAX番号 | 088-894-6800 |

1. 利用者サービス提供を担当する事業所について

① 事業所の概要

| 事業所名 | グループホーム 萠 |

|---|---|

| 所在地 | 高知県高知市春野町西分2401-2 |

| 管理者 | 森 かよ |

| 電話番号 | 088-894-6800 |

| FAX番号 | 088-894-6800 |

| 事業所指定番号 | 第 3990100236 号 |

| 入居者様定員 | 9名 |

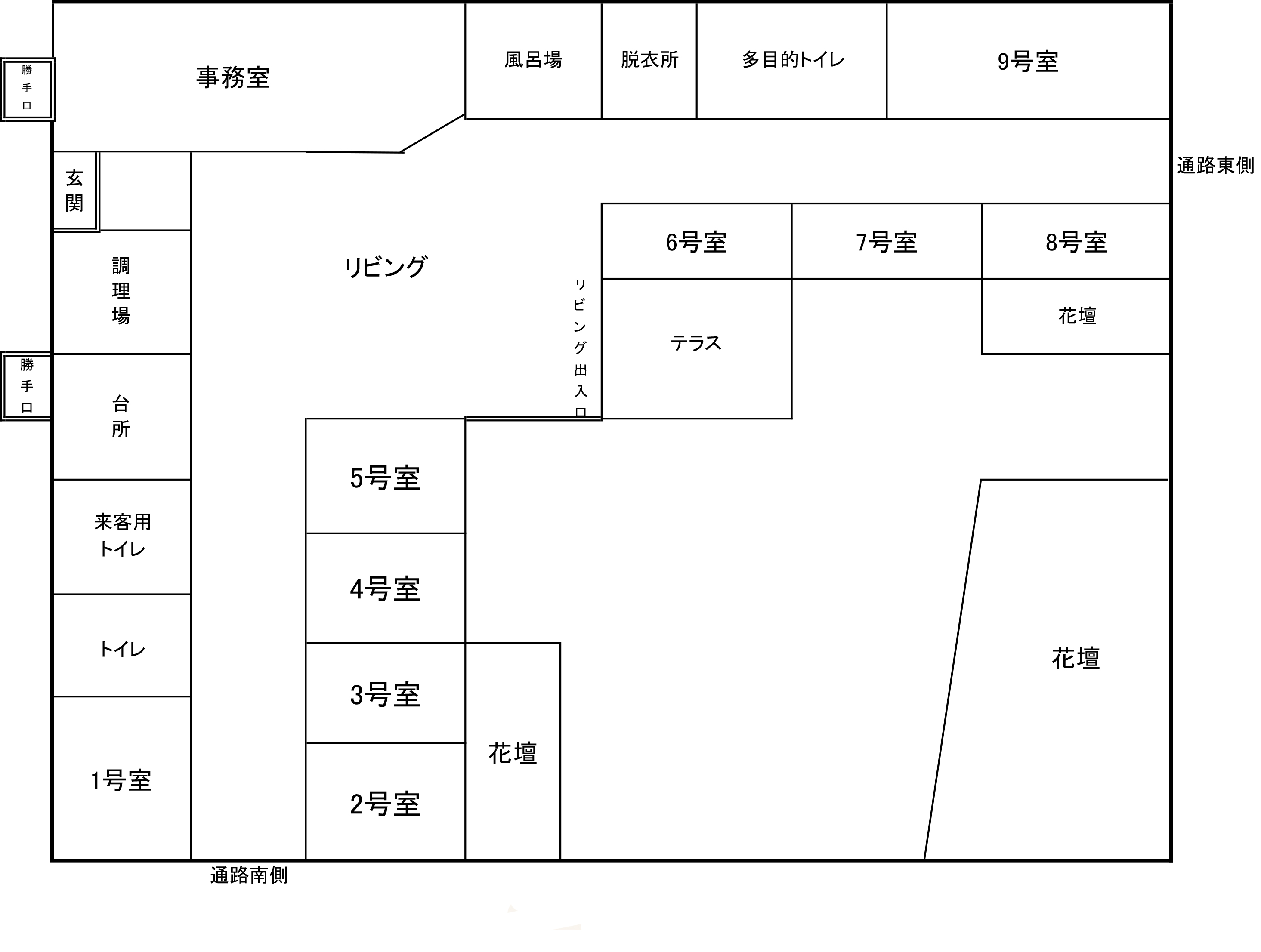

② 建物の概要

| 構造 | 木造鋼板葺平屋1階建 |

|---|---|

| 居室 | 全室個室、冷暖房付 9室 |

| 居室広さ | 7.76 ㎡~8.67 ㎡ |

| 談話室兼食堂 | 1室 |

| 浴室 | 一般浴槽 |

③ 事業所の目的及び運営方針

事業の目的

要介護・要支援(要支援2)を有する認知症高齢者(以下「入居者様」という。)の共同生活の場を提供し、心身ともに健全で恵まれた生活ができるように生活援助を行うことを目的とします。

運営方針

この趣旨に沿って職員各自が家庭的な雰囲気の中で入居者様皆様方の人格を尊厳し、地域社会とのつながり及び1人1人の個性を活かした介護計画書を家族の同意のもとに作成し、生活の質・環境の充実に努めます。

2. 事業所の職員配置及び勤務体制

| 職種 | 人員数 | 標準的な時間帯における最低配置人員 |

|---|---|---|

| 管理者 計画作成担当者 |

1名 | 日勤 8:30~17:30 |

| 介護職員 | 常勤4名 パート3名 |

早出 7:00~16:00 1名 日勤 8:30~17:30 1名 遅出 10:30~19:30 1名 夜勤 16:30~9:30 1名 |

3. 職員の研修について

- 介護従事者の資質向上を図る為、業務に支障のない範囲内で、研修会等に出席し専門性を身に付けます。

- 採用内定時、又は、介護従事者が、他の事業所にて実務研修を行う時もあります。

4. サービス内容及び利用料金について

① 提供するサービスの内容について

- 日中の時間帯は入居者様数に対し介護従事者数3:1で介護に当ります。夜間は介護従事者1名で24時間体制の介護援助を行いますので、ご了承ください。

- 入居者様の状態、状況に応じた生活援助及び、洗濯、食事の支度、買い物等、日常生活が楽しめるよう心がけます。

- 各自の個性、趣味を活かした、アクティビティーを充実させ、生活が単調にならないよう生活の質を高め、緊急やむを得ない場合(家族等から同意を得る)を除き、身体的拘束、行動制限を致しません。

- 地域社会との連携に努め、地域行事等にも参加し、社会性を失わないよう心がけます。

- 家族の方々との連絡を密接に行い、情報交換に心がけると共に、運営に対しても理解し協力して頂くよう努めます。

- 健康管理に配慮します。(常時服用薬等の管理、体温・血圧・脈拍等家庭で行う一般管理)

- 永井病院の訪問診療 (月2回) の実施。

- 広田歯科訪問診療 (予約にて随時) があります。

- 入居者様の在宅復帰が可能と認められた場合は、病院又は診療所、介護事業所を紹介します。

② 基本的生活内容

- 食事 健康に留意します。

- 排泄 各自の排泄リズムを把握し、適切な援助を行います。

- 入浴 健康、清潔面に留意した入浴を心がけます。

③ 料金及びサービス利用料金

介護度に応じ1ヶ月の費用は、厚生労働大臣が定める基準額の1割から3割を負担して頂きます。

介護保険対象利用料 (令和6年4月1日現在) (1割負担)

| 介護度 | 基本サービス料(1日) | 自己負担金(1日) |

|---|---|---|

| 要支援 2 | 7,610円 | 761円 |

| 要介護 1 | 7,650円 | 765円 |

| 要介護 2 | 8,010円 | 801円 |

| 要介護 3 | 8,234円 | 824円 |

| 要介護 4 | 8,410円 | 841円 |

| 要介護 5 | 8,590円 | 859円 |

※ 介護保険対象外料金 別紙参照

④ 加算等について

| 項目 | 負担額 | 内容 |

|---|---|---|

| 初期加算 | 30単位/日 | 入居した日から起算して30日以内の期間については1日につき、左記の料金が加算される。 |

| サービス提供体制強化加算 II | 18単位/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60%以上である場合に加算される。(利用定員・人員基準に適合の場合) |

| 医療連携体制加算 I ハ | 37単位/日 | 連携医療機関と契約をし、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受け入れについて適切に評価することにより加算される。(病院等との連携により、看護師を1名以上確保している場合) |

| 入居者の入院期間中の体制 | 246単位/月 | 入居者様が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に替えて算定。 |

| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 入居者様の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出することで、1月につき所定単位数を加算される。 |

| 生活機能向上連携加算 II | 200単位/月 | 医療提供施設の理学療法士等が当該施設を訪問し、共同で入居者様の身体の状況等の評価を行い、介護計画に基づく介護を行った時に所定単位数が算定。 |

| 栄養管理体制加算 | 30単位/月 | 当該施設において、管理栄養士が、事業所の従事者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合1月につき所定単位数が加算される。 |

| 高齢者施設等感染対策向上加算 (I) | 10単位/月 | 施設内で感染者が発生した場合に備えて、感染者の対応を行う医療機関との連携体制を構築し、診療の対応を取り決めるとともに適切な対応を行った場合や医療機関等や医師会が主催する研修に職員が参加し、助言や指導を受けた場合に1月に1回算定。 |

| 高齢者施設等感染対策向上加算 (II) (R6年5月~) | 5単位/月 | 感染対策に関する加算の届け出を行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けた場合に1月に1回算定。 |

| 協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | 連携医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者様の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催する場合に1月に1回算定。 |

| 退居時情報提供加算 | 250単位/回 | 医療機関へ入院する入居者様について、入院先の医療機関に対して、心身の状況、生活歴等を情報提供した場合に1回算定。 |

| 介護職員等処遇改善加算 (令和6年6月~) | 加算率 18.6% | 旧介護職員処遇改善加算・旧介護職員等特定処遇改善加算II・旧介護職員ベースアップ等支援加算が一本化された加算。 |

| 介護職員処遇改善加算 I (R6年5月まで) | 所定単位数の11.1% | 介護職員の処遇改善に要する費用として、認知症対応型共同生活介護費と各種加算、減残額を合計した金額の11.1%に相当する額が加算される。 |

| 介護職員等特定処遇改善加算 I (令和6年5月まで) | 所定単位数の3.1% | 介護職員等の処遇改善に要する費用として、認知症対応型共同生活介護費と各種加算、合計した金額の3.1%に相当する額が加算される。 |

| 介護職員ベースアップ等支援加算 (令和6年5月まで) | 所定単位数の2.3% | 加算額(所定単位数の2.3%)に相当する額が加算される。 |

| ★医療連携体制加算 I イ | 57単位/日 | 連携医療機関と契約をし、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受け入れについて適切に評価することにより加算。(事業所内に看護師を配置の場合) |

| ★医療連携体制加算 I ロ | 47単位/日 | 連携医療機関と契約をし、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受け入れについて適切に評価することにより加算。(事業所内に看護職員を配置の場合) |

| ★認知症チームケア推進加算 I | 150単位/月 | 入居者の総数のうち、2分の1以上が、認知症の行動・心理症状(BPSD)に注意が必要な者である場合、BPSDの予防に資する専門的研修修了者を1名以上配置し、BPSDの有無、程度についての定期的な評価・ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている場合に算定。 |

| ★認知症チームケア推進加算 II | 120単位/月 | 認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防等に資する専門的研修修了者を1名以上配置し、複数の介護職員からなるBPSDに対応するチームを組み、チームケアを実施している場合算定。 |

| ★サービス提供体制強化加算 I | 22単位/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70%以上である場合に加算される。(利用定員・人員基準に適合の場合) |

| ★サービス提供体制強化加算 III | 6単位/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50%以上である場合に加算される。(利用定員・人員基準に適合の場合) |

| ★生活機能向上連携加算 I | 100単位/月 | 医療提供施設の理学療法士等の助言に基づき、介護計画書を作成し、介護計画に基づく介護を行った時に初回のみ所定単位数が算定。 |

| ★新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | 入居者が厚生労働大臣の定める感染症※に感染した場合、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護サービスを行った場合に1月に1回連続する5日を限度として算定。 ※現時点で指定される感染症はなし。 |

★現在は、算定していない加算ですが、将来的に算定する可能性のある加算です。

・入居者様のより充実した生活維持のため、上記加算を算定します。入居者様の情報(既往歴等を含む)を連携医療機関と情報共有することがありますので、ご了承ください。

※3年に1度、介護保険制度の改正があり加算金額の変更があることをご了承願います。改正に伴う変更がある場合はその都度お知らせします。

5. 支払方法について

請求書は、原則、毎月8日までに発送いたします。毎月15日迄に持参又は事業所が指定する銀行口座にお振込み下さい。

6. サービス提供及び契約変更に関する相談、苦情について

グループホーム萠の入居者様の契約変更や入居者様、家族からの苦情等に関しては、速やかに管理者及び第三者苦情委員で誠心誠意、処理・解決に努めます。

| 相談員 | 管理者(不在の時は日勤者) |

|---|---|

| 電話番号 | 088-894-6800 |

| FAX番号 | 088-894-6800 |

| 対応時間 | 9:00~17:00 |

下記の公的機関に対し、苦情の申立てが出来ます。

| 諸保険相談窓口 (高知市) | 所在地 | 高知市本町5丁目1番45号 |

|---|---|---|

| 電話番号 | 088-823-9972 (高知市介護保険課事業係) | |

| FAX番号 | 088-824-8390 (高知市介護保険課事業係) | |

| 対応時間 | 8:30~17:15 | |

| 高知県国民健康保険団体連合会 | 所在地 | 高知市丸の内2-6-5 |

| 電話番号 | 088-820-8410・8411 | |

| 対応時間 | 9:00~16:00 |

7. 入居者様及び入居者様の家族、代理人の権利について

グループホーム萠従事者は、入居者様がいかなる不利益をも受ける事のないよう、入居者様及び入居者様の家族、代理人の有する下記の権利を遵守します。

- 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること

- 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な決定が尊重されること

- 安心感と自信を持てるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること

- 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受けられること

- 必要に応じて適切な医療を受けることが出来、医療機関の紹介や助言等を求める事が出来る。

- 家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること

- 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般住民としての行為を行えること

- 暴力や虐待及び身体的精神的拘束を受けないこと

- 生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと

- 生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者機関の支援を受けること

8. 秘密の保持と個人情報の保護について

- 従事者は、業務上知り得た利用者及び家族に関する秘密保護を厳守します。又従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、社会福祉法人やわらぎ、との雇用契約の内容に明記します。但し、緊急時(入院等)において、保険証のコピー、薬剤情報提供書等の個人情報をやむを得ず、救急隊員等に手渡す事が出来るように個人情報使用同意書に署名・捺印して頂きます。

- 市町村並びに介護保険法その他省令に基づくグループホームへの立ち入り調査の場合は入居者及び入居者の家族、入居者様代理人には協力を頂きます。

9. 緊急時(事故発生時)の対応について

入居中に、事故が発生した場合は、緊急連絡網に従って、管理者、事業者及び入居者様の家族、市町村関係者等に、連絡報告するとともに、緊急時マニュアルに添って冷静、迅速な対応をし、記録に残します。また損害賠償をすべき事故に対しては速やかに賠償を行います。

※ 夜間、救急搬送となった場合は、職員が搬送先に情報提供をします。夜間帯は、職員1名での対応のため、緊急時は、ご家族様に搬送先に来ていただく必要があります。ご家族様に搬送先病院を伝え、直接搬送先病院に行っていただく場合があります。

10. 入居に当っての留意事項

- 当事業所は、看取りは行っておりません。連携医療機関と細かな連携を取り可能な限りの介護を提供し、住み慣れた場所でできる限り過ごしていただけるよう支援致します。

- 運営にあたっての運営推進会議、家族会、サービス担当者会議等を行っております。ご都合のつく限り、参加をお願い致します。

- 他の入居者様の権利を不当に侵害しないようお願い致します。

- 定期的受診について

受診に関しては原則としてご家族様の付き添いが必要になります。 - 食事について

食物アレルギーのある方は、事前に申し出てください。 - 外出、外泊について

入居中の外出、外泊はあらかじめ管理者又は介護職員に連絡し、外出・外泊用紙に記入していただきます。変更のあった場合はすみやかに連絡して下さい。外出に制限はありませんが、外出時間は早朝夜間を避けた時間帯とします。外泊日数は、常識の範囲内において制限ありません。

※新型コロナウイルス等感染対策のため、外出・外泊は中止させていただく場合がございます。 - 面会及び宿泊について

入居者様の面会は制限ありませんが、面会時間は原則として8:00~20:00迄とし、宿泊に関しては、日数を含め、ご相談に応じます。

※新型コロナウイルス等感染予防対策として面会・宿泊等は中止させていただく場合がございます。 - 喫煙及び飲酒について

敷地内禁煙です。禁煙はご遠慮ください。お酒類の提供も致しません。 - 寝具、家具、備品等について

すべてご本人・ご家族様が持参して下さい(名前を書いてご持参ください) - 現金や、貴重品について

多額の現金や貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。日常生活に必要な金品等については、原則として個人管理としますが、入居者様やご家族様(代理人)からの申し出があった場合のみ、金品管理規程に基づき、事業所が預り金として事務所で管理し、支払を明確にするために定期的にご家族の承認を頂きます。 - 入居者様の入院について

入居者様が入院される場合は、病院又は診療所を紹介致します。入院先医療機関と連携して、入退院手続きに係る連絡・情報提供等を行います。入院後、3月以内に退院することが見込まれる時は、退院後再び当事業所に入居できる体制を整えます。 - 日中、夜間等のサービス提供中、転倒等が発生する場合があります。未然に防ぐことが困難な場合があるためご了承ください。

- 感染症(インフルエンザ・コロナ等)が施設内で発生する場合があります。治療が必要な場合、速やかに医療機関への入院を勧めますが、入院した場合のお部屋代は、請求させていただきます。あらかじめ、ご了承ください。

- 事業所が提供するサービスに異議が生じた場合は、速やかに事業者にお知らせください。(お問い合わせやご意見がありましたら管理者までお申しつけ下さい)

- 平成18年4月より、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)に運営推進会議の設置が義務付けられ、会議の構成員として入居者様及び入居者様家族からそれぞれ1名ずつ加わる事になりました。(※感染症等の状況によっては開催に変動があります。)県社協による外部評価を受ける代わりとして、年1回以上、運営推進会議において第三者評価(自己評価及び外部評価)の実施を致します。自己評価・外部評価運営推進会議活用ツール使用にて、運営推進会議内で自己評価及び外部評価を実施。(直近の外部評価実施日 令和7年3月25日) 評価結果の開示状況 郵送又は手渡しにてご家族様に開示します。

11. 感染症予防及び感染症発生時の対応(衛生管理等を含む)

当事業所の食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。当事業所において、感染症の発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、食中毒及び感染症の発生防止をするための措置等について、必要に応じて、保健所及び連携医療機関の助言・指導を求めるとともに、常に連携に努めます。感染症対策の指針を整備し、感染症発生の防止のための委員会及び従業者に対する教育(年2回以上)を行うとともに、集団感染等発生の訓練(年2回以上)を実施致します。

12. 身体的拘束等の適正化のための取り組み

サービス提供にあたり、入居者や他の入居者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を致しません。緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、ご家族様に説明・同意の元、臨時身体的拘束適正化委員会を開催します。また、心身の状況等の日々の様態、身体的拘束を行う条件への該当状況等、身体的拘束の実施状況を詳細に記録します。身体的拘束適正化委員会を3ヶ月に1回以上開催し、身体的拘束廃止に向けた取り組みを行います。また、身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、職員に対して定期的な教育(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には身体的拘束等の適正化の研修を行います。

13. 虐待の防止のための取り組みについて

虐待の防止・早期発見に努めるため、定期的に虐待防止検討委員会を開催し、虐待の予防・早期発見に努めます。また、虐待防止のための指針を整備し、職員に対して定期的な教育(年2回以上)を実施するとともに、新規採用時には虐待防止のための研修を実施致します。

14. 非常災害対策

事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。消防法に基づき、防災計画を立て、従業者及び地域住民の協力が得られるよう連携に努め、消化通報、避難訓練を実施します。事業所において、大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生しても事業を継続できるよう、事業継続計画(BCP)を策定し、研修・訓練の実施等を定期的に行います。

15. 入居者様の退居について

イ 介護認定が要支援1か非該当となった場合。

ロ 不穏状態が激しく、共同生活は不適当と考えられた時、医師の診断を基に判断させて頂く事がございます。

ハ 常時医療対応が必要となり、当事業所でのサービス提供が困難となった時。

16. 連携医療機関・協力歯科医療機関について

※ 医療法人永島会 永井病院 (高知県高知市春野町西分2027-3)

- 診療科目: 内科・外科・リハビリテーション科・整形外科・リウマチ科・消化器内科・呼吸器内科

- 外来診療: 各種機能訓練・入院が医師の診断によりあります。

- その他: 個人希望に応じて感染症予防ワクチン接種可能です。

※ 広田歯科医院 (高知市春野町芳原3401)

- 診療科目: 歯科・訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導 (予約にて随時)

令和 年 月 日

グループホーム「萠」入居契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

事業者 所在地 高知県高知市春野町西分2401-2

事業者名 社会福祉法人 やわらぎ

代表者名 小松 高子

事業所 所在地 高知県高知市春野町西分2401-2

事業所名 グループホーム 萠

説明者氏名 小松 高子 印

グループホーム「萠」入居契約の締結にあたり、上記内容の説明を受けました。

入居者様 住所

氏名 印

(代理人) 住所

氏名 印

(別紙) 〔介護保険対象外の料金〕

- ○ 敷金

- 50,000円 (注) 退所時において入居者様の責任上、修繕及びクリーニングの必要が生じた場合はこれを差し引き残額があれば返金する。

- ○ 家賃

- 36,000円 (5室) (1ヵ月) / 1,184円 (1日)

- 38,000円 (3室) (1ヵ月) / 1,249円 (1日)

- 39,000円 (1室) (1ヵ月) / 1,282円 (1日)

- ※ 外泊日数、入院日数に関係なく、退居しない限り、全額支払いとなります。

- ○ 水道光熱費及びゴミ収集費 (R5.5月より価格改定)

- 22,000円 (1室) (1ヵ月) / 723円 (日額)

- 内訳: 水道光熱費 19,000円 / ゴミ収集費 3,000円

- ※ 外泊日数、入院日数に関係なく、退居しない限り、全額支払いとなります。

- ○ 食材料費

- 1日 1,000円 (3食分・おやつ代含む)

- 内訳: (朝) 250円 (昼) 400円 (夕) 350円

- ※ 外出・外泊中の食事代は、前もって連絡があった場合と入院中は徴収致しません。

- ○ 個室内の電気使用量

- 実費相当

- ○ オムツ代 (希望者のみ)

- 実費相当

| 役職 | 氏名 |

|---|---|

| 理事長 | 小松高子 |

| 理事 | 森かよ |

| 理事 | 楠瀬祐二 |

| 理事 | 吉永安良 |

| 理事 | 荻野賀子 |

| 理事 | 山田理絵 |

| 監事 選任解任委員 |

長﨑昌三 |

| 監事 | 石黑裕行 |

| 評議員 | 氏原嗣志 |

| 評議員 | 土居雅之 |

| 評議員 | 岡部厚雄 |

| 評議員 | 上田英雄 |

| 評議員 | 岡林桂子 |

| 評議員 | 上田鈴代 |

| 評議員 | 竹原潔 |

| 選任解任委員 | 市原由香 |

| 〃 | 廣戸香子 |